| 故宮の壁沿いに歩く 今日は天安門→故宮→景山公園という定番コースに案内すべく北京飯店を出た。東長安街を天安門へ向けて歩いていると、砂埃で視界が悪く喉がいがいがする。これが噂の黄砂か。もう黄砂の季節は終わったかと思っていたが。少しでも空気の良いところを探して壁沿いを歩く。 |

|

| 天安門が見えてくる しばらくすると天安門が見えてきた。やはり北京の顔、これを見ると北京に来たなぁと実感する。近づくとその大きさに圧倒される。 |

|

| 長安街の向こうの天安門広場 天安門の前は4車線4車線で計8車線もある大通り。その向こうが天安門広場。奥の建物が毛主席記念堂だが、改装中とのこと。ドイツの国旗が掲げられているので、ドイツの要人が訪中しているようだ。 |

|

| 天安門前の獅子 噴水をバックに涼しげな獅子。ちょっと首を傾げ気味なのがかわいい。柵があって触れないがけっこう大きい。記念撮影をひととおりしたら、お堀の橋を渡り、天安門をくぐろう。 |

|

| 天安門の上部 毛主席の肖像画の上に白く見えるのが警備の人。肖像画がいかに大きいかおわかりいただけるだろうか。天安門の上には有料で上がることが出来る。等間隔で警備の人がたち、柵を乗り越えようとしようものなら注意されるしくみ。 |

|

| 天安門をくぐり、振り返る 中央の通路(肖像画の真下)はかつては皇帝専用だったようだが今は観光客の出口専用。お堀の橋は中央のものは通行止めで渡れないようになっている。右に迂回して橋を渡るのだが、写真を撮っていたり立ち止まると制服の警備隊員に注意される。中央に立つポールは天安門広場の国旗掲揚台。 |

|

| 天安門の上から見た天安門広場 チケットを買い、荷物を預け、ボディチェックを受けて天安門に登る。いい天気なのだが、黄砂で霞んでよく見えない。建物の内部は撮影禁止。内部は応接間のようになっており、天安門の歴史を紹介するパネル展示もある。登門証明書の発行(もちろん有料)が中国人観光客には大人気。 |

|

| 人民大会堂 右を見れば、ここがあの人民大会堂。日によって一般参観もできるようなので行ってみるのもいいかもしれない。 |

|

| 歴史博物館 博物館の前を通ると、北京オリンピックまであと○日という大きなパネルが設置されていた。昔、一度この博物館に入ったことがあったが、展示方法が古めかしく展示物があまり貴重なものに見えなかった記憶が。あれから何年も経ってるから今はきれいになっていることだろう。 |

|

| 天安門から故宮側を見る 天安門の上からは北の故宮(紫禁城)側も見ることもできる。関係ないが、古来より天子は南面するもので、景山もそうだが、故宮の建物は南を向いている。そのため撮影する人は建物のひさしの下で南に向かいカメラを構える形になってしまい逆光になる。風景だけならまだしも人物と背景を同時に撮るのが難しい。多くの人が同じ条件でカメラを構えるがうまく撮れているだろうか。 |

|

|

端門の上に皇帝出現? 何かの撮影か、観光用のサービスか、端門の上から手を振る人物が。黄色い皇帝の衣装に身を包み楼上から見下ろす気分は如何なるものか。 |

| 荷物預かり所 預けた荷物を取りに行った。一つ2元で荷物を預ける。天安門に上がるにはカバン類の持込が禁止されているのである。禁止しておきながら有料というところが納得いかないところだが仕方ない。ちなみに中に貴重品がないか預ける際に中を開けて見せる。財布などが入ったままだと係員からその場で渡される。意外にちゃんとしている。 |

|

| 端門をくぐる このアーチの大きさが気分を盛り上げてくれる。100年ほど前まではここを辮髪姿の皇帝も通って出入りしていたのだろうか。 |

|

| 午門 この門から故宮博物館のチケットを買わないと入れない。手前にチケット売り場があり、正面左に日本語などの音声解説器を借りるコーナーがある。初めて私が故宮に来たときは首からカセットテーププレーヤーを下げ、ヘッドフォンをし、番号札の前まできたら自分で再生ボタンを押すというものだった。今はポイントに来ると自動的に音声が流れるものに変わったようだ。今回は誰も借りなかったのでその性能のほどは未確認だが。 |

|

|

改装中の太和殿 どこの旅行会社のパンフレットにも記載があったが、太和殿は改装中。確かにメインの建物がこれでは旅行会社は責められてしまう。 ちなみにこの頃、私とジューネイさんは故宮には入らず、午門で引き返し、大柵欄へ向けて歩いていた。この写真から5枚は夫の撮影によるもの。 |

| 赤い壁と黄色い屋根 ひとたび故宮に入ると、赤い壁と黄色い屋根がどこまでも続く。その広さに誰もが驚くだろう。あんまりゆっくり見ていると、かなりの時間を前半に費やしていることにびっくりする。初めて訪れた人には時間配分が難しい。 |

|

|

故宮を舞う燕 燕が飛んでいたようだ。燕京という地名を彷彿とさせる。 |

| 故宮の人ごみ 故宮はどこもすごい人出で混雑していたそうだ。この写真を見るかぎりでは、国内の旅游団(ツアー)のお客さんが多い。以前は香港、日本、韓国からの観光客が目についたが、昨日の恭王府といい、国内の観光客が増えた。 |

|

|

故宮の通路 私が撮った写真ではないのでここが故宮のどの辺か分からないが、いい雰囲気の通路である。いまにも、自転車に乗った溥儀が後ろから追い抜いていきそうだ。 |

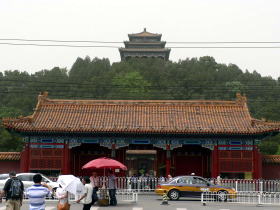

| 景山公園 故宮の南門・神武門から出ると正面に景山公園が見える。以前はここに物売りがたくさんいたが、いまは取り締まりがきびしいのか見当たらない。ここで4人落ち合い、まず昼食へ向かう。 |

|

|

大三元酒家 神武門から歩いていけるところということで、広東料理の大三元酒家で昼食にした。 すでに1時半を回っていたので団体客も帰り、門前に停まっていた大型バスも立ち去るところだった。 |

| 広東料理の昼食 大三元酒家で頼んだメニュー。手前は黒椒牛柳、蒸篭に入っているのはエビ蒸し餃子、炒青菜は小さいチンゲンサイのような野菜で「nai(女偏に乃)白菜」、黄色いのは豆腐料理。米飯(白米)を頼んだら懐かしい中国的なお米だったが、みんなには不評。それ以外は美味しかった。やっぱり広東料理はハズレがない。店員さんたちも言葉づかいが丁寧で感じが良かった。外国人観光客を受け入れているせいだろうか。 |

|

| 景山公園に入る お腹もいっぱいになったところで景山公園に向かった。門票(チケット)を買ってひたすら景山の頂上をめざす。途中息切れがして階段で立ち止まると、ベンチで腰掛けていたおじさんが笑って「疲れたなら、こっちの道を行くといい、なだらかだぞ」と教えてくれた。しかし、私だけここではぐれるわけにもいかず「ありがとう」と苦笑いをしてみんなの後を追う。 |

|

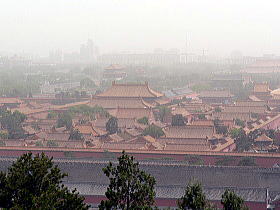

| 景山の上から故宮を眺める この風景が見たくてだれもが景山に登るのだが、あいにく神武門も改装中で緑のネットがかぶされている。しかも黄砂で奥まで見えない。高層ビルが見えないので逆に雰囲気がいいと言うべきか。 |

|

|

連なる黄色の甍 神武門にカバーがなかったらこうした黄色い甍が一面に広がり、これぞ故宮という景色だったのだが。 |

| 景山より北海公園を望む 白塔があるので北海公園は分かりやすい。白塔の付け根のところまで登ると、斜めからだが、やはり故宮を一望できる。時間があれば朝の北海公園を湖沿いに散歩するのもよい。今回は残念ながら遠くから眺めておしまい。 |

|

|

塗り直したばかりの天井 景山に登ったところで、写真を撮っていると、「どいてどいて」と道をあけるように言われる。何で?と思ってみていると、建物から、どこの国か分からないがSPに囲まれた要人ご一行が出てきた。天安門広場のドイツ国旗が頭をよぎる。この訪問に合わせたのか定かでないが、景山の建物はどこも塗装が真新しく塗り直したばかり。天井もこんなに鮮やか。 |

| 景山から北を見る 真正面にうっすら見えるのが昨日の鼓楼。これを見ただけで、昨日より視界が悪いのが分かる。 |

|

| 故宮の角楼 故宮のお堀の内側建つ角楼。これは北東の角楼。お堀ぞいを歩くのもよいだろう。この角楼の対岸からの眺めはおすすめ。 |

|

| ピカピカなあずまや 景山の上には3つの建物があるが東側の建物。中には台座の石しか残っていないが建物は修復されてピッカピカ。もしかして太和殿も神武門もこんな感じにピカピカになるんだろうか。派手だな。 |

|

| 景山のシャクナゲ 景山を下り、竹やぶ沿いの涼しい道を進むとバラ園やシャクナゲ園があった。少し終わり気味ではあったがまだ美しい花々が咲いていた。 |

|

| 渋滞にはまる 景山公園を出てタクシーを拾い、雍和宮へ向かった。まだ3時すぎだというのにもう夕方の渋滞だろうか。それとも慢性的にこうなのか。大きな交差点ではたいていつまってしまう。となりのレーンの公安車がはばをきかせて割り込んできてやな感じ。 |

|

|

雍和宮に着く 雍和宮の付近には胡同が多く、以前ブラブラしたものが、タクシーで北上しながら左右を見ると取り壊され工事中のところも多かった。仏具屋さんが多くなってくると雍和宮も近い。タクシーを降りて駐車場の隅のチケット売り場で入場券を買い、入り口で閉門時間を聞くと5時がどうとか言われる。まだ十分時間があり安心する。並木道の参道を抜けると門が見えてきた。 |

| 雍和門 複数の言語で書かれた額。もっと色あせていたような気がするな、と思い、2003年のごちゃまぜ写真館を見てみたらやはり修復されたようだ。雍和宮の写真は2003年の写真のほうが天気が良く、きれいに撮れているのでそちらをご覧いただいたほうがいいかもしれない。 |

|

|

思い出の獅子 初めてここ雍和宮を訪れたのは95年の夏休み。別ルートで北京入りしていたサークルの先輩が雍和宮へ行くというのでお供した。その日は生憎の雨だったが、宿泊していた北外(北京外語大学)からバスで西直門へ行き、そこから地下鉄を乗り継いでやってきた。そのとき同じアングルでこの獅子を写真におさめたことをよく覚えている。 |

| 幾重にもつづく仏堂 縦長の四合院のような雍和宮は行けども行けども仏堂が続く。南から入り北へ向かって進むのだが、正面に現れる建物はもとより、東西にも多くの仏像や経典が安置されている。もちろん建物内は撮影禁止。ちなみに出入り口は南側の一箇所なので、行きにすべてを見ようと東西にウロウロする必要はない。記憶違いで北門から抜けられると思い、行きに必死で回って疲れた。 |

|

|

中華風の屋根瓦 上の写真のような屋根はチベット風な形だが聖獣たちが並ぶこんな屋根瓦は中国風。不思議な寺院である。見る人がみれば、この建築にひそむ多様な地域の文化を見つけることができるのかもしれない。 |

| 驚くべき仏像 この建物が一番奥の仏堂だが、驚くのは一歩その中に入ったときである。黄金に輝く仏像が立ち上がっているからだ。今回は確認しなかったが、前回訪れたときには、この建物の脇に金色のプレートがあり、この仏像がギネスブックに載っていると書かれていた。ごちゃまぜ写真館を見たら、白檀の木の一本彫りだとか。今思えば、本当に一本であんなに巨大な仏像が彫れるものだろうか。4年前の私の記憶と中国語読解力を少し疑った。 |

|

| 外から見ると三階建て 同じ建物を横から見るとこんな感じ。隣の建物から続く渡り廊下つきの3階建てに見えるが、中は大きな吹き抜けで高い壁面沿いに、劇場の桟敷席のようにぐるりと欄干が見えたので、この渡り廊下から上がって高い位置から間近に仏像を拝むことができそうだ。 |

|

| 東来順飯店 羊のしゃぶしゃぶの有名チェーン店。以前ハルチの知人の路さんに東来順の新東安市場店に連れて行ってもらい美味しかったので、昨日の満福楼のかわりにやってきた。以前はこんなところにお店があった記憶がない。王府井を南から北上してじきのところにあり、ホテルから近かったのでここに入ってみることにした。 |

|

| 東来順の店内 外から見てちょっと感じたことだが、ここはちゃんとしたビルの中でなく、道に張り出た部分に店舗をつくった感じで、仮店舗のように思えなくも無い。新東安市場のお店のほうが店の造りも出す食材ももっと高級感があったように思える。もしかしたらリーズナブルバージョンのお店なのかも。 |

|

| 羊のしゃぶしゃぶ テーブルに置かれた鍋にはガスや電気のコードがなく、何でこんなに熱くなるのだろうと覘いてみると炭だった。何を注文してよいかよくわからないのでセットメニューに入っているものを真似て具材を選んでみた。羊肉は普通のと特選と二種類頼んでみたが、やはり特選はくせがなく美味かった。でも羊好きには普通の肉のほうが羊らしさがあじわえるのでおすすめかも知れない。また日本人なら誰しも感じると思うが、このタレがポン酢だったら尚のこと美味いのでは?邪道かな。 |

|

|

シシカバブ 羊の串焼き(カオヤンロウチュアン)の写真が表に出ていたので店員さんに聞くとあるというので頼んでみたらこれが来た。街の屋台で食べるスパイシーな味ではなく、マイルドなゴマ風味。これはこれでなかなか美味しい。日本人にはこの味は絶対ウケると思う。でもいつものヤンロウチュアンが食べたかったな。 |

| 京劇を観に湖広会館へ急ぐ 王府井の東来順を出たのが6時半過ぎ。7時15分に湖広会館の前でチケット手配代行会社の係りの方と待ち合わせ。道路事情を考えると間に合うかどうかというところ。幸いタクシーもすぐつかまった。本来、タクシーを停めてはいけない場所(王府井には入り口にタクシー乗り場がある)で停めたもんだから「早く乗れ!ここは停められない場所だ!」と運転手に怒られたが。小さくてフロントガラス泥だらけの汚いタクシーだったが、道に詳しく最短距離を行ってくれた。 |

|

| 予定より早く到着 7時半開演と知ってか知らずか、「京劇を観るのだ、湖広会館へ行ってくれ!」という私の言葉に運転手さんはやる気で飛ばす。抜け道や大通りの方向転換(たぶん違反)を駆使し、湖広会館の向かいの路地裏に7時ちょうどに到着。「あの道を渡った正面が湖広会館だ、わかるか?」「わかった、ありがとね!」16元を急いで払い、会館を目指して大通りに出る。交差点から見えるカラフルなオブジェは確かネットで見たものだ。大通りを渡りだす北京人の波につられて信号を渡るがまだ赤信号、渡り終える直前で青に変わった。 |

|

| 博物館を見学 入り口前で待っててくれたのは昨日の胡同めぐりの受付と同じ方。ちなみに今回利用したのは「北京グランドスラム」という会社。ネット受付は日本人スタッフが丁寧に問い合わせに答えながら対応してくれ、現地では中国人スタッフが案内してくれる。チケットを渡されておしまいかと思いきや、席まで案内してくれ、解説ヘッドフォンの使い方を教えてくれた。ついでに時間があるのでとなりの棟にある博物館を案内してくれるという。写真は中庭のレストラン。 |

|

| 開演までしばし休憩 中庭を見ながら博物館(といっても展示室といった規模)へ向かうと上の写真のようなレストランが見えた。もちろん湖北湖南の料理を出すとのこと。雰囲気もよさそうだ。博物館では湖広会館の歴史、大戯楼(劇場)の歴史、京劇の4大俳優、隈取や衣装についての展示がパネルなどで説明されている。もちろん中国語。グランドスラムのお姉さんが中国語で簡単に解説し、それを私が日本語でさらに簡単に訳すもんだから本当に大まかな解説だが、なかなかいい勉強になった。 |

|

| 大戯楼の内部 席に戻るとまだ時間があるのでグランドスラムの方がお茶を入れてくれた。テーブルには上のようなオリジナルの茶器と干し棗、スイカ、豆類のつまみ、イチゴ風味のお菓子(既製品)が置いてあった。スイカが甘くて美味しかった。まだ時間があるので劇場の内部を写真におさめた。 |

|

|

雰囲気のよい劇場 博物館の展示によると一度はボロボロになって放置されていたようだが、今はきれいに改修されて、雰囲気のよい劇場になっている。94年と95年に行った前門飯店の梨園劇場はもっとホールっぽかったが、ここは伝統的な舞台の装飾も良く、自然と気分が高まる。二階席もあるが、今回私たちは一階席(中央の前から4卓目)にした。舞台からも近く期待がふくらむ。舞台上部には電光掲示板がついており、英語と中国語で解説が出る。 |

| いよいよ開演 太鼓の音とともに舞台の照明が点き、清代の衣装に身を包んだ女性が中国語と英語で挨拶した。チケット代とは別に30元をはらうと、音声解説が流れるヘッドフォンを貸してくれる。こなれた日本語で、ストーリーはもちろん、衣装や、しぐさの説明をしてくれる。初めて見る演目であったら、是非利用するのがオススメ。内容がわかった上で聞くと、中国語も聞き取りやすく、大変楽しめる。 |

|

| 「拾玉ショク(ショクは金偏に蜀)」 今日は2つの演目で一つ目は「拾玉(金蜀)」。最後の字はショクと読むのか。直訳すると玉の腕輪を拾うという意味。登場人物は3人のみで派手な立ち回りもなくシンプルな演目であるが、少女のかわいらしいしぐさと、近所のおせっかいおばさんのコミカルなひとり芝居がなんとも楽しい。 |

|

| 拾玉(金蜀)のあらすじ むかし、むかし、見知らぬ若い男女が人前で口をきくなんてとっても恥ずかしいこととされていた時代のお話。孫さんのお宅のお嬢さん玉嬌が一人留守番をしている。孫玉嬌の衣装にはエプロンがついていることから仕事している女性であることがわかる。玉嬌が庭で鶏の世話をしたり、針仕事をしている様子は言葉や道具がなくても役者さんの動作で一目瞭然で、このパントマイムがこのお芝居の見所の一つ。 |

|

| そこへ傳朋という青年がやってくる。両親の留守中に若い男と話をするのを誰かに見られたら大変と、玉嬌は家から出て来ようとしない。玉嬌に関心を抱く傳朋は、なんとか玉嬌と話しをするきっかけをつかもうと、玉の腕輪をわざと玉嬌の家の前に落とし身をかくす。外をそっと窺うと青年の姿はなく腕輪だけが落ちていることに気づいた玉嬌は、拾いに出るか出まいかさんざん悩んだ結果、そうっと拾いに行くことにする。するとそれを待ち構えていた傳朋は、再び物陰から姿を現し、その腕輪をプレゼントすると言いその場を立ち去る。 | |

| するとその一部始終をこっそりみていた近所のおばさんが、玉嬌のもとをおとずれ、先ほどの出来事を聞きだそうとする。しらばっくれる玉嬌にカマをかけ、めざとく彼女のしている見慣れない腕輪を指摘する。それでも口を割らない玉嬌のまえで、ついにおばさんは「いいかい、あたしは全部見ていたんだよ」と、先ほどの二人の様子を事細かにオリジナルの台詞までもりこんで再現しはじめる。このおばさんの一人芝居がなんともおかしくて笑ってしまう。結局玉嬌は根負けし、自分もまんざらでなく、是非とも傳朋との間をとりもってほしいとおばさんにお願いするのである。世話好きなおばさんはもったいぶりながらも快く引き受け、玉嬌にせかされながら孫家を後にする。というお話。 | |

| 次の演目は「孫悟空三借芭蕉扇」 5分の休憩をはさんで次は人気の孫悟空の出てくるお話「孫悟空三借芭蕉扇」。誰もが知っている西遊記の一節。三蔵法師一行は火焔山の炎に行く手を阻まれた。この炎は牛魔王の持っている芭蕉扇で扇がなくては消えない。三蔵法師のため、孫悟空は牛魔王のもとを訪れるところからこのお話は始まる。 |

|

| 孫悟空といえばアクションがつきもので、京劇をはじめて見る外国人にもわかりやすく、そのアクロバティックな身のこなしに観客は感動するもの。のっけからサルっぽい動作でわかしてくれる。立ち回りの途中で右耳のボンボンが取れてしまうハプニングが。 | |

| ストーリーはあまり細かく覚えていないのだが、牛魔王は出て来ない。出てくるのはやはり3人で、孫悟空、牛魔王の家のおばさん、牛魔王の娘・鉄扇公主である。もちろん、すんなり芭蕉扇を借りることはできなく、おばさんにからかわれたり、鉄扇公主に芭蕉扇で扇がれ飛んでいってしまう悟空。 | |

| それでも諦めず悟空は再びやってきて、鉄扇公主と戦いを挑む。孫悟空の棒わざと、鉄扇公主のぐるぐる回るアクションが見もの。今日の演目はロマンチックなかわいいお芝居と、有名な孫悟空のアクションを見ることができ、いい組み合わせだったと思う。芭蕉扇の話も楽しかったが意外に最初の拾玉(金蜀)が私はおもしろかった。何度か京劇は見ているがヘッドフォンのおかげか今回がいちばんわかりやすく、台詞の中国語もききとれてうれしかった。 | |

| 夜の王府井を散歩 京劇の興奮さめやらぬ北京最後の夜。このまま寝てしまってはもったいないので、疲れた足を励ましつつ、夜市にふたたびチャレンジするため、くりだした。写真は王府井の入り口の東方新天地というショッピングモール。オリンピックグッズなどのお店もあり賑わっている。 |

|

| 王府井の小吃街 屋台にあるようなちょっとした食べ物を小吃(シャオチー)と言うが、それがいっぺんに味わえる横丁。前回03年に来たときもここでつまんだ記憶がある。夜市(夜の屋台)は夜間しか出ないがここは昼間からやっている。でもやっぱりできれば夜市のほうがごちゃごちゃした感じが楽しい。(小吃については小吃菜単をごらんください。) |

|

| タンフールーを見つける 大好物、サンザシの飴がけ「タンフールー」を見つけて、さっそく駆け寄る。イチゴなどいろいろなフルーツの串があり値段も違う。私はなんと言ってもサンザシ。4元もして物価の上昇を感じるが、もう二度と食べられないかもしれないので迷うことなく買う。うまい、でも実が赤くないのがあったり、一番の欠点は種がぬいてないこと!買う前から気づいていたけど、実に切れ目の入ってないタンフールーは種が抜いてので非常に食べづらい!昔は2元も出せばおいしい粒ぞろいの種抜きタンフールーがそこかしこで食べられたのにな。 |

|

| こんなのもあり サソリかな。ガイドブックなんかに載っているけど、食べている人は見たこと無い。客寄せに飾ってあるのか、メジャーな食べ物なのか、見る限り判断つかず。美味しいのかな。よくみるとタツノオトシゴもいる。 |

|

| みやげ物屋 小吃街の奥を進むと、ジャンクなみやげ物屋が軒を連ねる一角があった。ためしにパンダのストラップの値段をきくと、「30元だ」と。言うねぇ。手工(てづくり)だ、刺繍だというが、どうみても機械織りの大量生産。そんな高いわけがない、5元が妥当だ、というとあっさり「5元でいい」という。しまった3元でもいけたな、失敗。 |

|

| 夜市、またも逃す そうこうしているうちにまたもや10時を回ってしまい、夜市は店じまい。そして昨日と同じくまた工事が始まった。暗くなった屋台で片付けをする人たちを横目でみながら、通りすぎる。あえて細い路地を入ってみると、そこには串のイルミネーションが。羊肉串(シシカバブ)が呼んでいる。 |

|

| 羊肉串を食べる 実は上の写真のお店でなくそのハス向かいの店で買った。あとでよく見たら上の写真のお店はいかにもウイグル人っぽいお兄さんが焼いているではないか。しかも看板も新疆っぽい。あっちにすればよかったかも、とちょっと後悔。でも、もうおじさん焼き始めちゃったからいいや。一本5角だし。ちょっと辛すぎな気もしたけど、懐かしい香辛料の味。う、うまい!最後に食べられてよかった。ちなみにこの胡同を進んだら先ほどのみやげ物屋の道につながっていた。一歩入っただけでぐっと静かな路地裏があるのが面白い。 |

|