|

Keshi dang wo bishang yan, zai zhengkaiyan, zhi kanjian shamo, nali you shenme luotuo? <Faye Wong/Bainianguji> |

| - Luotuo Shufang Top - China series -Rakuda no Nichijyou - Special Thanks & Links - Luotuo BBS - mail - | |

|

Keshi dang wo bishang yan, zai zhengkaiyan, zhi kanjian shamo, nali you shenme luotuo? <Faye Wong/Bainianguji> |

| - Luotuo Shufang Top - China series -Rakuda no Nichijyou - Special Thanks & Links - Luotuo BBS - mail - | |

小吃を食べよう |

|

|

私は甘党なので、結果的にほとんどが甘いものになってしまいました。中国の人は辛いものが好きなので、辛くておいしいものもたくさんあると思います。ただ、私はその辛さについて行けず、犬のように舌を出してハァハァしてしまい不甲斐ない限りです。 辛党の方、情報お待ちしてます。 注意 不適切な置き換えがありましてもご容赦ください。 |

| 糖葫芦 tanghulu タンフールー 冰糖葫芦 (bingtanghulu/ビンタンフールー) とも言う。 サンザシの実を串に刺して、飴をかけて固めたもの。 日本のリンゴ飴のようなものを想像してほしい。 最近ではミカンなどの果物を刺したものもある。 外側の飴がパリパリとした食感で甘く、中のサンザシはシャリシャリとした歯ざわりで甘酸っぱい。この二つの味があいまって、とてもおいしい。 よく見ると、実に切れ目が入っているものと、入ってないものがある。 切れ目のあるものは、予め、実を半分に割り、種を取り除いてある証拠である。 やはり、種がないほうが食べやすくおいしい。 自転車の荷台に糖葫芦をたくさん刺した、糖葫芦売りは冬の北京の風物詩と言えよう。 一串、1元〜2元。 |

|

| kao羊肉串 kaoyangrouchuan カオヤンロウチュァン kaoという字は‘火へん’に‘考’。あぶるという意味。 つまりその名のとおり、串刺しの羊肉を焼き、スパイスをかけたもの。いわゆるシシカバブーである。 スパイスがピリッと辛く、羊肉独特のくさみを和らげ、なんともうまい。 羊はイヤという方も、これだけは是非試していただきたい一品。 新疆のたべものであるだけに、ウイグルの人が焼いているものがとびきりおいしく感じる。 中国各地の夜市でよく見られるので、是非、イスラム系の帽子をかぶった人のお店を探してみてください。 一串、2元ぐらい。ただし大きさによって2角から5元までの幅がある。 |

|

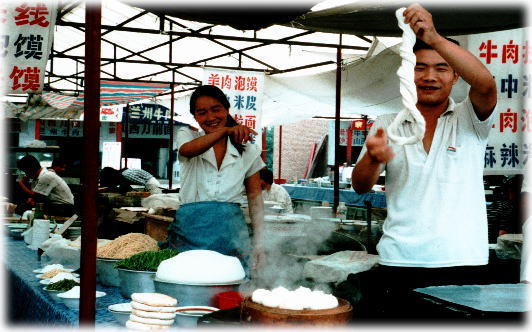

| 蘭州牛肉面 Lanzhouuniuroumian ランジョウニュウロウミエン この場合の‘面’は‘麺’の簡体字と考えてほしい。蘭州という所のラーメンである。 牛肉面といえばやはり蘭州。 ちなみに蘭州とは、西安と敦煌の間にある西方の都市である。 スープは澄んでいて、麺の上に煮込んだ牛肉がのっている。その上に香菜が添えてある。 麺は粉を練り、両手で引き伸ばして細くしていく。 スープがあっさりしていているかわりに牛肉にしっかり味がついている。このバランスがたまらない。 日本のラーメンとはまた違った味わいを楽しんでください。 一碗、5元ぐらい。 |

|

| 過橋米線 guoqiaomixian グオチァオミィシエン 簡体字でないとピンとこない。お米で作った麺をスープに入れて食べる。 おそらく、雲南の名物だと思った。 なぜ過橋(橋を渡る)なのか? ある旅行会社のパンフレットに、橋の向こうの夫に運んでも冷めないというのが由来だと書いてあった。 たしかに油の入ったスープが冬場には体を温めてくれる。 味は薄味だが飽きない素朴さがよい。 |

|

| 麻辣湯 malatang マーラータン ‘麻辣’とはビリビリ痺れるという意味。つまりとっても辛いスープでいろんな食材を煮込んで食べる鍋料理である。 何年か前にシネスイッチで上映された「スパイシーラブスープ」という映画のオープニングでこの料理が出てくる。 中国の人は辛いものが好きで驚かされるが、これは半端じゃなく辛い。 鍋に仕切りがあり、中辛と大辛の二種類のスープが楽しめ、串に刺してあるキノコや肉、野菜、海鮮を入れ、ゴマ風味のタレを付けて食べる。 辛いもの好きの方は是非挑戦してみてほしい。 食材により一串いくらという値段が異なる。おなかいっぱい食べると比較的値段がハルので、よく値段を確認して、懐具合にあった食材を選ぼう。 |

| 拌面 banmian バンミエン 羊肉串やポロゥ(ニンジン炒飯)と並んで、新疆ではポピュラーな食べ物だ。 ‘拌’は、かき混ぜる、‘面’は‘麺’。 ピーマンと唐辛子と羊肉のトマトソースような具を白い麺にかけ、箸でかき混ぜて食べる。 麺は違うが、スパゲッティーのような感じ。 ほどよい辛さで、毎日食べても食べ飽きない。 中華に飽きてきた口には、洋風のこの味はありがたい。 夜市ではなかなか見かけないが、イスラム料理(清真風味)のお店にはあると思う。 新疆の思い出を求めて、イスラム街へ行ってみるのもよいでしょう。 |

|

| 抜絲苹果 basipingguo バースーピングオ 大学芋のリンゴ版と思っていただくといいかもしれない。 箸でつかみ、水にくぐらせ、飴を固めて食べる。 からめてある飴が熱いうちに食べないと、飴が固まり、皿にくっついてしまうので注意。 甘いのでおかずにはならないが、デザート代わりに是非試してもらいたい。 同じ製法のもので抜絲香蕉(バナナ)や抜絲馬蹄(クワイ)などがある。 中国各地の食堂でその土地の素材を‘抜絲’にしてメニューに載せていると思う。 是非いろんな‘抜絲’をお試しあれ。 |

|

| 涼皮 liangpi リャンピー 蘭州や西安で98年頃流行っていたが、現在あるかどうかは不明。 洗面器を逆さにしたような形のプルプルした寒天状のものを円周に沿って外側から削り取り、長い麺にする。 感じとしては、白くて平たい、ところてんのようなもの。 辛目のゴマダレにつけて食べる。 夏場の暑さにはうれしい咽ごしだ。 個人的にはこの味はイマイチ。 |

これを外側から削り、麺状にする |

| 亀苓膏 guilinggao グイリンガオ カメゼリー。 亀のどの辺が入っているのか未だに知らない。 真っ黒の苦いゼリーで、コンデンスミルクか白蜜をかけて食べる。 美容にいいとか、便秘に効くとかいろいろ言われている。 デザートというより、薬と思えるほど苦い。 苦いのは分かっていながら、怖いもの見たさというか、食べたさでついつい何度もチャレンジしてしまう。 大根と食べ合わせが悪いそうなので、前後に大根を食べないこと。 |

|

| 羊肉泡mo yangroupaomo ヤンロウパオモー 西安の名物。これも羊ものです。 moいう字は、‘食へん’に‘莫’で、パンのようなナンのようなもの。‘泡’は‘ふやけてふわふわした’とか‘水などに物を浸す’という意味がある。 春雨の入った羊肉のスープに、細かくちぎったパンを入れて食べる。 西安の鐘楼の西にある「清雅斎」という羊肉料理の店が歴史があると地元の人に聞いて行ってみた。当時、泡moは25元だった。 西安でしか食べられないものだと思ったら、北京の夜市で売っていてとてもうれしかった。屋台では小さなカップで5元ぐらいだったと思う。 羊肉の味がスープにしっかり溶け込んでいて、濃厚な味がよい。 羊好きにおすすめ。 ちなみに日本で食べたければ、都内と名古屋に支店を持つ「刀削麺荘」へ行こう。 JR飯田橋駅西口を出て左へまっすぐ進み左側に飯田橋店がある。 西安の食べ物がたくさんあってお勧めです! |

インスタント物もある |

| 三泡台 sanpaotai サンパオタイ お茶の一種。 西域の名物と聞いたことがある。 茶葉のほかに、氷砂糖、干したナツメ、竜眼などを専用の蓋付きの茶碗に入れて、お湯をそそいで飲む。 羊肉のレストランでよく出てくる。長い注ぎ口のヤカンのようなもので遠くの方からお湯を注いでくれるのが、またおもしろい。 氷砂糖が少しずつ溶けでてくるので、4,5杯目まで甘さがつづく。 ナツメなどのうまみと、氷砂糖の甘みがぴったり合って、やみつきになる。 紅茶にも砂糖を入れるタイプの人は絶対気に入ってもらえると思う。 なぜ三泡台と言うかは、茶碗に蓋と受け皿が付いていて、3つで一組になっているからだとか、三種類の具を入れるからだとか、人に聞いてもはっきりしなかった。 |

|

| 炸饅頭 zhamantou ジャーマントウ 揚げたマントウ(具のない蒸しパン)をコンデンスミルクにつけて食べるだけの、いたってシンプルな料理。 マントウが香ばしく、サクッとしていて、コンデンスミルクの甘さにぴったり。 結構お腹がいっぱいになるので、おやつとして食べたいが広州の大衆食堂にしかないのか、中国全土で食べられるものなのか、よく分からない。 一件だけ、炸牛naiという、似た系統の料理を出す店があり、これがまた甘くてうまかった。 |

|

| 香芋西米 xiangyuximi シアンユィシーミー 紫芋とタピオカのシロップ煮といったところ。 甘さ控えめでサッパリしたおいしさが飽きない。 広州の甜品(デザート)屋さんにはアイスクリームやタピオカ、フルーツを使ったデザートが数多くあるが、私の一番のお気に入りはこれ。 西米露と頼んだらこれが出てきたこともあるので紫芋が主流のようだ。 温かくても、冷たくてもうまい。 一杯2、3元で食べられたと思う。 |

|

| 瓜子 guazi グアズ スイカの種。 スイカの種といっても、あの黒くて小さな粒ではない。 種をとるための品種があり、親指の頭ぐらいの大きさがあり、丸くて、横から見ると平たい。 黒い皮を割って、なかの白いところをたべる。 皮にしょっぱい味が付いていて、歯で割るときに、その味が口のなかに広がる。 特別、おいしい物でもないが、次こそはもっとうまく割ってやろうという意地でたくさん食べてしまう。 皮をいちいち割るのが面倒ではあるが、手持ちぶさたなときにはこの上ない退屈しのぎになる。 グアズがきれいに割れるようになったら、あなたも一人前の中国人だ。 |

スーパーで買うとこんなの |

腸粉 changfen チャンフェン 名前から想像するとチョット怖いけど、なんのことはない、皮のやわらかい春巻きのようなもの。 中の具にはいろいろあるが、やっぱりエビが入っているのが、ぷりぷりとした歯ごたえといい、一番うまい。 皮は、薄く溶いた白い粉をクレープのようにのばし、引き出しの付いたオーブンみたいなもので蒸すと、モチモチした半透明の皮ができる。 飲茶などのメニューでは「○○鮮蝦腸」などと出ていると思うので一度お試しあれ。 |

|

| 蛋撻 danta ダンター エッグタルト。 「蛋」は、メニューでは「旦」と表記してあることも。「玉子」のことです。 ‘ta’という字に自信がないが、多分、手へんに達の簡体字だと思った。 日本でも以前、ロッテリアで売っていた。 焦げ目の付いた、葡式(ポルトガル式)蛋撻もおいしい。 サクサクとした生地にしっとりとしたカスタードがマッチしていて甘いもの好きには忘れられない一品。 広州ではパン屋さんで一つ2元ぐらいで売っているので、パン屋さんを見かけたら立ち寄ってみよう。 もちろん、飲茶でも、甘いものシリーズのワゴンによく載っている。 |

|

| 皮蛋痩肉粥 pidanshourouzhou ピータンショウロウジョウ ピータンと豚ロースのお粥。 お粥の定番中の定番。 塩味の白いお粥で、千切りの生姜が入っていると一層おいしい。 日本のお粥より水分が多めで、お米も広がっている感じ。 お好みで香菜などのトッピングもいいでしょう。 ピータンの苦手な方も、細かくして入っているので、あまり抵抗がないと思う。 香港や広州での朝食は是非、このお粥で。 |

|

|

||

| - Luotuo Shufang Top - China series -Rakuda no Nichijyou - Special Thanks & Links - Luotuo BBS - mail - | ||

広州旅游紀念

![]()

「食在広州(食は広州にあり)」と言われるように広州での楽しみは何と言っても食べること。

「食在広州(食は広州にあり)」と言われるように広州での楽しみは何と言っても食べること。

広州では何の変哲もない野菜炒め一つ取ってもうまい。

何をたのんでも、ハズレがないのが広東料理だ。

そうして、なんと言ってもうれしいのが飲茶(ヤムチャ)である。

海鮮などもよいが、飲茶は比較的安く、気軽に楽しめる。

広州は飲茶の発祥地。

これを楽しまずして広州を語るべからず。

というわけで、本場の飲茶の仕方をご紹介します。

![]()

![]()

![]()

飲茶と言えば、朝が一般的。しかもかなり早くから。

朝寝坊をしていると品切れ続出になるので気をつけよう。

新聞を片手にゆっくりと飲茶を楽しむのが地元流。

もしくは、夜。

もしくは、夜。

夕食よりちょっと遅い時間に飲茶をやっているところが多い。

宵夜とか夜茶とか書いてあるのがそうだ。

だいたい夜8時以降だろうか。

中国ではけっこう皆、宵っ張りです。

![]()

![]()

![]()

広州の大きなレストランでは、たいてい飲茶をやっている。

海鮮のレストランなどでも8時以降は飲茶タイムを実施しているので聞いてみよう。

私が行ったことがあるのは北園酒家(朝・午後)、陶陶居(朝)、広東勝利賓館(朝)、白雲賓館1F・甘渓館(朝)、広東国際大酒店3F・百粤楼(朝)など。

ほかにも行ったことがあるが名前がわからない。

夜飲茶で何度も行った童心路近くの「君悦」はつぶれてしまって今はありません(涙)。

上に挙げた名前でもわかるように、ホテル内のレストランでも飲茶をやってるので、街へ繰り出す時間のない方はお泊りのホテルで聞いてみよう。

上に挙げた名前でもわかるように、ホテル内のレストランでも飲茶をやってるので、街へ繰り出す時間のない方はお泊りのホテルで聞いてみよう。

朝は混んでいて満席でテーブルの脇で空くのを待っているなんてこともあるけど、それほど評判の店だということなのでがまんしよう。

![]()

![]()

![]()

ふつう、店の入り口には案内の小姐がいて、先ず、「何名様ですか?」と聞かれる。

飲茶にかぎらず、中華は少なくとも3人以上が望ましい。

次に、飲茶をやっているレストランでは「食事ですか、飲茶ですか」と聞かれるので飲茶と答えよう。

席に着くと、すぐに「何茶になさいますか?」と茶の種類を聞かれる。

急須でくるので、みんなで相談してお茶の種類を選ぼう。

ウーロン茶、プーアル茶、ジャスミン茶、菊花茶などが一般的だろうか。

ウーロン茶、プーアル茶、ジャスミン茶、菊花茶などが一般的だろうか。

菊花茶は日本では馴染みがないが、広州では夏によく飲まれる茶だ。

一緒に砂糖を持ってきてくれるのでお好みで入れて飲む。

食事中に急須が空になったら、フタを開けておくと、ウエイトレスがお湯を入れてきてくれる。

また、小さいお茶碗が取り皿で、その下の平たい皿には骨など食べかすを置くための皿だ。

ついつい、日本人の感覚で、茶碗の中に骨を入れてしまうが、中国人はテーブルに直に置くか、別の皿に捨てる。

食べかすがいっぱいになると、新しい皿に取り替えてくれる。

食事中にテーブルクロスを汚しても、もともと客ごとに取り替えるので大丈夫。

![]()

![]()

![]()

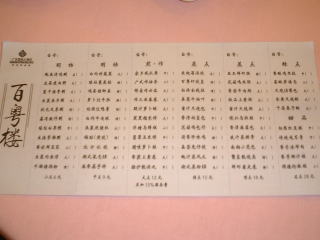

飲茶はレストランによって2つの形式がある。

1つは注文式。

1つは注文式。

メニューの書かれた用紙に注文したい料理の数を書き込むやり方で、書いたものをウエイトレスに渡す。

漢字を見て料理がわかる人がいないと、迷うところだ。

メニューに載ってないものも聞けば作ってくれることもある。

海鮮のレストランはこの形式が多い気がする。

もう1つはワゴン式。

もう1つはワゴン式。

テーブルの間をさまざまな点心をのせたワゴンが通り、好きなものをその場で受け取る。

すると、その品の値段に応じて用紙にハンコを押してくれる。

料理の名前がわからなくても、実際に見て選べる。

蒸もののワゴン、お粥のワゴン、お菓子のワゴンなど、調理法によっていろんなワゴンがあり、前に料理名の札が挿してある。

セイロは近寄るとフタを開けて見せてくれ、説明してくれる。

なかなか、ワゴンが来ない場合は用紙をもって遠征に行ってもよし。

北園や陶陶居などはこの形式。

![]()

![]()

![]()

どちらの形式も用紙や店内に値段表があり、料理によって○点というランクがついている。

小点が一番安く、中点、大点の順で高くなり特点、頂点、名点などが続く。

同じ種類の料理でも、具にアワビやフカヒレ、蝦など、高い食材が使われているものは、特点や頂点になる。

ゆっくり、お茶を飲んで、もう帰ろうと思ったら会計をしよう。

ゆっくり、お茶を飲んで、もう帰ろうと思ったら会計をしよう。

会計はテーブルで行うので、ウエイトレスを席に呼び、「マイタン!」と言う。

北京語では「結帳」だが、広州では誰でも、広東語で「マイタン」と言っているので、せっかくだから試してみよう。

もちろんAA制(割り勘)はしないのが普通なので、とりあえず一人がまとめて支払う。

中国ではサービス料などは含まれているので、チップを払う必要はない。

お釣りをもらい、お茶を飲み飽きたらそのまま店を出ればよい。

中国系列ご案内へ戻る

駱駝書房TOPへ戻る

![]() 茶具などのかわいいボタンは「Miracle Page」さんより頂きました

茶具などのかわいいボタンは「Miracle Page」さんより頂きました

興味のある方は左のバナーをクリック!